부럽다, 청춘이여!

9월 18일. 산속의 아침은 흐리고 스산한 바람이 불었다. 지난밤 낯선 동양인이 허겁지겁 찾아와 숨죽이며 텐트 친 걸 아는지 모르는지 주변은 평화롭기만 했다.

관리실에 가서 캠핑장 사용료 20파운드를 지불하고, 빵과 우유를 사서 아침 식사를 했다. 젖은 텐트를 둘둘 말아 싣고 산길을 내려와 북해 해안 도로와 농촌 길을 번갈아 달리기 시작했다.

썰물 때라서 갯벌이 멀리 드러나 있었다. 그리고 그 끄트머리에는 몇몇 사람이 허리를 구부려 뭔가를 잡고 있었다. 바닷물이 굽이굽이 마을 깊숙이 밀려들어 왔던 흔적들이 여기저기 보였다.

자전거 길 방향이 표시된 빨간 삼각형 표지판 하나가 눈에 들어왔다. 밀썰물이 드나드는 연안을 들러 관광할 수 있도록 안내해 놓은 것 같아 그 길로 핸들을 돌렸다.

한 사람이 겨우 지나갈 수 있을 정도로 좁은 해안 길이었고, 걷기도 힘들 만큼 노면이 울퉁불퉁했다. 산딸기가 바닷바람에 달았다.

갑자기 뒤따르던 추니가 가시덤불 속에 넘어졌다. 독성 있는 솜털 가시덩굴에 허벅지가 닿아 금방 뻘겋게 변하면서 따갑고 가렵다고 자꾸 긁어 댔다.

우린 빨간 삼각형 표지판을 따라가다가 네 번이나 되돌아 나왔다. 갈림길에서 이정표가 분명치 않아 한참 가다 보면 자꾸 엉뚱한 길이 나왔다.

어쿠! 갑자기 추니 가방이 한쪽으로 기울었다. 해안 길을 덜컹거리며 빠져나오느라 자전거 짐받이 기둥이 부러진 것이었다. 짐받이를 통째로 교체하거나 아니면 용접을 해야 할 것 같았다.

일단 임시방편으로 검정 테이프를 두툼하게 칭칭 감고 나서 굵은 고무줄로 짐받이를 자전거 몸체에 함께 묶어 두었다.

그레이브젠드(Gravesend)에서 도선으로 템스 강을 건너 틸버리(Tilbury) 항구까지 7분 걸려 도착했다. 운임은 자전거 포함 7파운드. 이곳은 런던에서 흘러온 템스 강과 북해가 만나는 곳인데 썰물 때라서 갯벌이 드러나 있었다.

도착은 했지만 어디로 가야 할지 몰라 두리번거리고 있는데 마침 자전거 타는 청년이 그레이스(Grays) 시내 도서관까지 동행해 주었다.

도서관에서는 도서관 기능은 물론이고, 관광 안내와 문화·취미 활동도 지원하고 있었다. 하지만 아쉽게도 자전거 길 지도는 구하지 못했다.

도서관 직원이 ‘오르셋 팜(Orsett Farm) 캠핑장’에 전화를 걸어 숙소를 예약해 줬다. 캠핑장에 짐을 풀고 영국인들의 선술집 펍(Pub)에 들렀다.

‘바(bar)에 맥주 한 잔씩 올려놓고 왜 모두들 서서 마실까?’ 펍 안은 당구 치고, 컴퓨터 게임하고, TV 축구 응원하는 소리로 온통 시끌벅적했다.

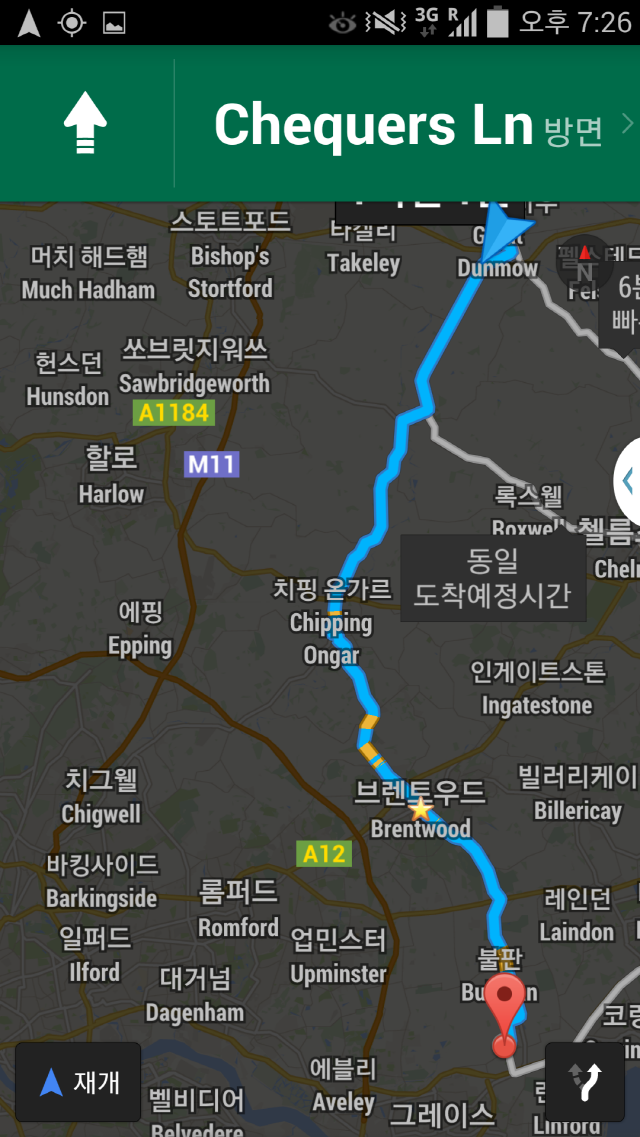

9월 22일. 캠핑장을 떠나 영국 북서쪽을 향해 달렸다. 어느 도로로 달릴지는 내비게이션을 켜고 그때그때 선택했다.

던모우(Dunmow)에 도착하자 도로변에 그림처럼 예쁜 ‘카페하우스’가 눈에 띄었다. 레스토랑을 겸해서 방 몇 개를 빌려주는 곳이었다. 숙박을 문의하려고 홀에 들어서니 많은 이들이 맥주잔을 들고 떠들썩했다.

우린 카운터 지배인으로 보이는 여성에게 다가가 물었다. “오늘 밤 제 아내랑 여기서 묵으려고 해요. 빈방 있나요?” “네, 있어요. 더블룸 원하시나요?”

“네. 자전거 두 대가 있어요.” “자전거는 차고에 넣으시면 되고요. 조식 포함, 45파운드입니다. 잠깐만요.”

컴퓨터로 확인을 마치고 나서 계산을 막 하려던 직원이 갑자기 자리를 떴다.

“미안하지만 방이 없어요.” 잠시 뒷문으로 나갔다가 들어오더니 말을 바꿨다.

“아니, 조금 전엔 있다고 했잖아요?” “미안합니다. 방이 없어요.” 갑자기 서운한 감정이 솟았다. 그녀의 얼굴에서 솔직하지 못한 표정을 읽었기 때문이다.

물론 그건 우리의 일방적인 생각이다. 왜 방이 있다고 해 놓고 곧 체크인하려다가 번복을 했을까? 행세가 집시라서? 아니면 얼굴이 검게 그을려서?

‘아니야, 아니겠지. 거절당하니 서운한 감정이 들어서 그럴 테지.’ 갑자기 외로움이 엄습했다. 마치 네 편 내 편이 갈린 느낌이 들었다. 글로벌 시대, 지구 한 가족 시대에 아직 적응하지 못한 탓이거나 편향된 민족주의 사고 때문일 게다.

나에게 한국은 무엇인가? 나에게 조국은 무엇인가? 여행 중 종종 삼성 휴대폰, LG, 현대자동차, 기아자동차 등을 보면 우리 식구를 만난 것처럼 반가웠다. 왜 카페하우스에서 우릴 거절했을까? 집 없는 설움이 이런 걸까?

9월 23일, 아침. 사라센스헤드호텔을 나와 B184번 지방도로 달리기 시작했다. 그레이트 쉘포드(Great shelford) 부락을 들러 끝이 보이지 않는 광야를 달렸다.

구릉지에는 수확을 막 끝낸 밀밭과 옥수수 밭, 감자밭이 눈이 모자랄 정도로 펼쳐져 있었고, 푸른 초원에는 젖소와 양들이 여기저기서 제멋대로 노닐고 있었다. 유럽은 농축산물이 풍부해 대형 마켓에서 식재료를 사면 깜짝 놀랄 만큼 저렴했다.

오후 들어 캠브리지(Cambridge)에 도착했다. 인구 12만의 작은 도시인데도 불구하고 대학이 있어 젊음의 열기가 가득했다.

영화에서나 봄 직한 넓은 잔디 공원에서 어떤 가족들은 공놀이를 하고, 어떤 학생은 나무에 기대앉아 책을 읽었다.

또 여러 명씩 무리 지어 이곳저곳에서 토론을 하기도 했다. 털 없는 덩치 큰 견공이 공원 그늘 아래서 담요를 깔고 쉬는 모습이 보였다.

이곳은 개와 산책하는 사람들이 많이 있었는데, 우리가 자전거를 타고 가면 저만큼 앞서 있던 개 주인은 목줄을 잡아당겨 발걸음을 멈췄다가 우리가 지나간 후에 다시 산책을 했다.

개와 함께 나온 사람들은 공원에서 부메랑 놀이를 많이 하는데, 날아가는 부메랑을 따라 잔디밭을 멀리 한 바퀴 돌아오던 개들은 횟수가 많아지면서 도는 반경이 작아진다.

멀리 돌든 짧게 돌든 간에 처음에 던진 그 자리로 부메랑이 다시 온다는 걸 깨달은 모양이다. 그래도 주인은 열심히 더 힘껏 부메랑을 던진다.

주인이 운동을 하는 건지, 개를 운동시키는 건지 모르겠다. 또 개가 주인 말을 잘 듣는 건지, 개가 주인을 즐겁게 해 주는 건지 분간이 안 되었다.

하여간 고분고분 시키는 대로 앉으라면 앉고, 서라면 서고, 오라면 오고, 거의 모든 개들이 다 그런 것 같았다.

사람이나 짐승이나 기초적인 인성 교육이 우선되어야 하겠다. 교육도시 캠브리지는 희망과 에너지가 넘치는 도시였다.

‘부럽다. 아, 청춘이여!’ 캠브리지 민박집 내외분이 동양인 부부를 손님으로 맞아 당황스러워하는 모습이 역력했다.

서먹서먹한 분위기는 커피 한잔으로 금방 가까워졌고, 정원을 예쁘게 가꾼 민박에서 조용하고 포근하게 하룻밤을 지냈다.

전체댓글 0