오늘은 60km를 달려 바흐르듀그(Bar-le-Duc)에서 하루를 마감한다.

잠시 후, 그 중학생 엄마로 보이는 분이 창문에 나타났다. 우리는 자전거를 도로에 세운 채 울타리 넘어 창문을 통해 같은 말을 반복했지만 그분 역시 영문을 몰라 했다.

이어서 할머니가 등장해 우리를 보자마자 옆문을 통해 바깥으로 나왔다. 그리고는 우리한테 뭐라 뭐라 하는데 알아들을 수가 없었다.

그러자 할머니는 손짓으로 따라오라며 옆집 2층 방으로 올라갔다. 방을 빌려주려는 것 같았다.

2층엔 창문이 하늘을 향해 뚫려 있는 침실이 있었고, 아래층엔 샤워장과 화장실, 작은 부엌이 있었다. 침실은 오랫동안 사용하지 않은 방 같았다.

우린 연신 “OK, 메르시!”를 외쳤다. “감사해요, 학생.” “감사해요, 할머니.” “그런데 이곳에 식당은 어디 있어요?” 오른손을 입에 댔다가 떼기를 반복하며 여학생에게 물었다. “…….”

여학생은 무슨 뜻인지 알아들은 모양이었다. 방으로 뛰어 들어가더니 1m가 넘는 바게트 빵과 햄을 들고 왔다.

그리고 뭐라 뭐라 하는 걸 보니 이곳엔 식당이 없다는 얘기 같았다. 잠시 후 여학생 어머니가 또 파스타와 초콜릿을 들고 들어왔다.

우린 너무 미안하고 고마워서 몸 둘 바를 몰랐다. 그런데 거기서 끝이 아니었다. 뒤이어 할머니도 뭔가를 바구니에 한가득 담아 오셨는데, 생수와 커피, 설탕, 치즈였다.

“여기 파란 버튼만 누르면 돼요. 커피가 아래로 나올 거예요.” 할머니는 직접 커피 거르는 포트에 여과지를 넣고 커피 가루를 반 컵 정도 부은 후 물을 가득 채워 놓았다.

“네. 할머니 정말 감사합니다.” 샤워하고 잠자리에 막 들려고 하는데 여학생 아버지가 퇴근하고 우리 방으로 들어왔다. “뭐 불편하신 거 있나요?” 사방을 살펴보며 물었다. “아뇨, 아뇨. 너무 감사합니다.”

“에구구!” “우리가 이렇게 신세 져도 되나? 에라, 모르겠다. 기왕 신세 지는 거 제대로 지자.

혹시 그들이 이담에 한국에 올 기회가 있으면 그때 신세 갚으면 되지 뭐.” 우린 스스로 부담을 추스르려고 애썼다.

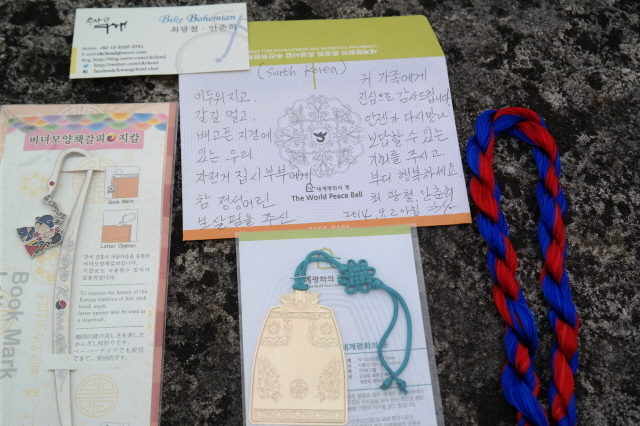

다음 날 아침. 우리는 가져간 기념품을 골고루 한 개씩 드렸다. 그리고 테이블 위에 편지를 써 놓았다.

Martin 가족에게

날은 어두워지고,

갈 길 멀어 난감한 처지에 있는 낯선 동양인을

이토록 정성스레 보살펴 주신 귀 가족에게

진심으로 감사드립니다.

언젠가 살면서 보답의 기회가 주어지길 바랍니다.

한국에 오실 기회가 있으면

꼭 연락 주세요.

2014. 9. 3.

자전거 집시 부부

최광철, 안춘희 드림

여학생 집을 나오며 눈물을 꾹 참았다. 엊저녁 상황을 가만히 생각해 보면 참 막막했었다. 해는 저물고 아무런 대책도 없었으면서 ‘잘 해결될 거야.’라는 생각은 어떻게 했을까?

여학생 집 바로 뒷산을 넘으려고 길목에서 지도를 펴 들었다. 지나가는 이에게 길을 좀 물으려고 기다렸는데 좀처럼 만날 수가 없었다.

마침 저 멀리 축사 안에서 일하시는 할아버지가 눈에 띄어 가까이 다가가 울타리 너머로 인기척을 냈다.

“봉주르, 봉주르.” 할아버지가 일손을 놓고 다가왔다. 우린 복사한 지도를 펴 보이며 가려는 길을 물었다.

할아버지는 좌우로 방향을 가리키며 길게 설명해 주었는데, 한마디도 제대로 알아듣지 못했다. 재차 물어도 도움이 되질 않아 “메르시!” 하며 돌아섰다.

결국 출발하지 못하고 다른 사람을 만나기 위해 산 밑에서 한참 동안 서성거렸다. 그런데 갑자기 우리 옆에 승용차 한 대가 정지했다.

아까 그 축사 할아버지였다. 새 옷으로 갈아입고 어디론가 가다가 우리가 계속 길가에 서 있으니 눈치를 챈 것 같았다.

할아버지는 자기를 따라오라며 앞장서 달렸고, 우린 뒤를 따랐다. 마을 안길을 지나 산길을 굽이굽이 돌아 오르는데 정말 힘들었다.

‘이제 다 올라왔겠지?’라고 생각하면 또 다시 오르막길이 나타났다. 거기다 먼저 가서 기다리고 계실 할아버지를 생각하니 마음에 부담이 되어 힘이 두 배는 더 드는 것 같았다.

고개 정상에 오르니 할아버지는 갈림길에 차를 세우고 우리를 기다리고 있었다. “할아버지 이제 됐어요.”

우린 입에 거품을 물고 다가가 이제 돌아가셔도 된다는 제스처를 취했다. 그랬더니 할아버지는 저 산 아래 삼거리를 가리키며 거기까지 따라오라고 하신다.

결국 그곳까지 안내를 받았다. “할아버지, 정말 감사합니다.” 되돌아가시는 할아버지께 두 손을 흔들었다.

생각해 보니 우리끼리는 찾아갈 수 없을 정도로 산속에 농로와 임도가 여러 갈래로 나 있었다.

여행을 떠나온 지 오늘로 벌써 50일째. 계획된 일정의 반을 지나고 있다. 하루하루가 온전한 날이 없고 아슬아슬한 고비를 몇 번씩 넘긴다.

그때마다 소중한 도움을 받았다. 기다렸다는 듯이 인연이 맺어졌다. 알 수 없는 일이다. 신께 감사한다. 오늘은 60km를 달려 바흐르듀그(Bar-le-Duc)에서 하루를 마감한다.

전체댓글 0