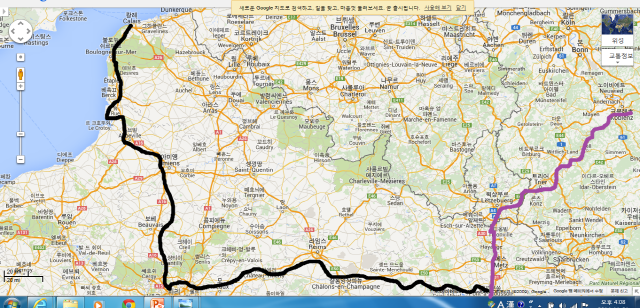

룩셈부르크 건너 프랑스까지

8월 28일. 모젤 강 상류 오베르빌릭(Oberbillig) 부락을 지나 출입국 절차 없이 다리 건너 룩셈부르크로 들어갔다.

원형 교차로를 돌아 자전거 전용도로를 따라 세 시간 정도 달려 룩셈부르크 레미히(Remich)에 도착했다.

안내센터에 들렀는데 룩셈부르크어, 프랑스어, 독일어, 영어를 같이 사용하고 있어 혼란스러웠다. 안내 표지판도 브로슈어도 여러 외국어를 병기해 놓았다.

룩셈부르크와 독일은 모젤 강이 국경을 나누고 있었다. 제주도 두 배 크기인 룩셈부르크는 인구가 겨우 50만 명에 불과하지만 1인당 국민소득은 세계에서 제일 높다고 한다.

레미히 안내센터에서 남쪽으로 3km 정도 내려가면 룩셈부르크 캠핑장이 있다고 해서 찾아 나섰다. 달리다 보니 캠핑장 표지판이 눈에 띄지 않아 지나쳐 버린 건지, 더 가야 되는 건지 헷갈렸다.

마침 왼쪽 숲 속 저 멀리로 하얀 캠핑카 같은 게 보였다. 우린 큰길을 빠져나와 숲 속으로 핸들을 돌렸다.

한참 들어가다 보니 시멘트 포장길이 비포장 자갈길로 바뀌면서 가방 속 물건들이 제각기 흔들려 철거덕거렸다. 조금 더 가면 뭐가 보일까 싶어 계속 직진 했다.

울타리 같은 키 큰 나무들과 방치된 것 같은 집 서너 채를 지났다. 뭣에 홀린 것같이 머리카락이 쭈뼛쭈뼛 솟으며 기분이 좀 이상했다.

진흙 길에 추니도 연신 좌우로 미끄러지며 뒤따라왔다. 그냥 되돌아 나가긴 아까울 정도로 깊이 들어간 상태였다.

숲에 덮여 잘 보이지 않았던 도랑이 보이고, 길이가 10m 정도 되는 목교도 보였는데, 다리 양쪽 끝이 부서지고 땅이 꺼져 있었다.

자전거를 다리 위로 들어 올린 후 건너야 하는데 참 난감했다. 무엇보다도 이 다리를 건너면 캠핑장이 나온다는 확신이 안 섰다. 숲 속이라 어느새 어두워지고 있었다.

“길이 없는가 봐요. 돌아 나가요” 좀처럼 가는 방향에 관여하지 않던 추니가 걱정을 했다. “맞아, 이제 더 이상 들어가면 안 되겠지?”

우린 핸들을 되돌렸다. 그렇게 돌아 나오던 숲길, 낡은 빈집에 숨어 있던 괴물이 갑자기 뛰쳐나올 것만 같아 무서웠다. 휴우.

8월 29일. 룩셈부르크 캠핑장을 떠나 프랑스 국경을 넘는데 환영한다는 표지판이 하나 없다.

국경 사이 약 10km는 자전거 도로가 따로 없어 달리는 차량과 함께 고갯길을 넘느라 진땀을 뺐다.

프랑스의 첫 만남 베흑(Herg) 부락은 집 대문과 벽체에 빨강, 파랑, 보라의 촌스러운 원색을 강하게 칠해 놓았다. 프랑스다운 게 저런 건가 보다.

자전거 이정표가 눈에 띄었지만 프랑스어로 표기되어 이해할 수 없었다.

베흑 마을을 지나 강가 쉼터에서 우연히 만난 룩셈부르크 어르신이 옆에 세워진 기념비를 가리키며 뭔가를 나에게 설명했다.

1944년 제2차 세계대전 당시 미국이 노르망디에 상륙해 독일로 진격해 들어갔는데, 바로 여기를 통해 들어갔다는 얘기였다.

이곳 모젤 강 지류에서 벌어진 치열한 전투에서 미국은 승리를 했고, 승리한 지 60주년이 되는 2004년 이 기념비를 세웠다는 것이다.

물론 내가 그렇게 정확하게 알아들었다는 얘기가 아니라 기념비에 그렇게 새겨져 있었다. 듣기, 말하기는 못해도 영문 해석은 조금 된다. 우린 함께 기념사진을 찍었다.

드디어 프랑스 첫 도시 티옹빌(Thionville)에 도착했다. 길목에서 순찰을 도는 듯한 경찰관 두 명을 만났다.

“안녕하세요. 우린 한국에서 왔는데 프랑스 자전거 길 지도를 좀 구하려고 해요.”

내가 묻자 그들은 자기들끼리만 뭐라 뭐라 알아들을 수 없는 얘기를 나눴다. 우린 경찰관에게 재차 요구했다.

그러자 손바닥을 펴 보이며 잠시 기다리라는 제스처를 취했다. 그리고는 어디론가 전화를 했다. 잠시 후. 어디서 왔는지 모르지만 경찰관 여럿이 한꺼번에 집합했다.

“여행 안내센터와 서점을 알려드리면 되겠습니까?” 그중 책임자로 보이는 분이 영어 반, 프랑스어 반을 섞어 가며 우리에게 도움을 주려 했다.

“네, 그렇습니다. 자전거 지도를 …….” 우린 언성을 높여 의사를 전달했다. “그러면 우리 경찰관이 그곳까지 안내해 드려도 되겠습니까?”

책임 경찰관은 함께 있던 경찰관 두 명을 지정해 앞장서도록 지시했다. “오케이, 감사합니다.” 그렇게 경찰관 두 명과 함께 자전거를 끌고 시내를 가로질러 한참을 걸었다.

“이봐요, 경찰관 아저씨 좀 천천히 가요. 저 뒤에 제 아내가 못 따라오고 있어요.” 나는 앞서 가는 경찰관에게 천천히 좀 가자고 요구했다.

우여곡절 끝에 안내센터와 서점에 각각 들러 봤지만, 티옹빌 관내 지도 이외에 인근 도시로 연결되는 자전거 길 지도는 구할 수 없었다.

결과야 어찌 됐건 신경 써 준 티옹빌 경찰관들에게 고마웠다. “땡큐! 메르시.”

그날 저녁 티옹빌 캠핑장에 여장을 풀었다. 관리실에서 일을 보시는 할머니의 나긋나긋한 목소리와 파고 높은 음정, 말끝을 살짝 올리면서 곁들이는 미소는 여지없이 프랑스의 분위기를 자아내고 있었다.

무엇보다도 그 할머니는 퇴근 시간이 지났는데도 불구하고 문 닫은 자전거 수리점 주인을 설득해 고장 난 자전거 브레이크에 오일을 주입해 고칠 수 있게 해 줘서 너무 고마웠다.

전체댓글 0