8월 12일. 뷔르츠부르크를 뒤로하고 마인 강을 따라 페달링을 시작했다.

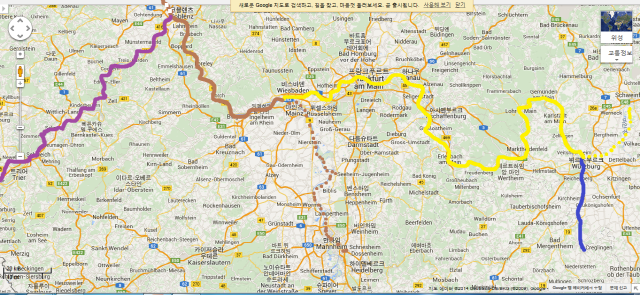

마인 강 물줄기는 한참 동안 북쪽으로 거슬러 오르다가 다시 남쪽으로 유턴해 100km를 굽이돌아 베르트하임(Wertheim)으로 내려와 프랑크푸르트(Frankfurt)로 흐른다.

마인 강은 한강의 1/3 가량 되는 작은 강으로, 화물선도 하루 두세 척 정도 드물게 지나갔다.

또 강변 곳곳에 쉼터를 만들어 놓았는데 골프장 그린처럼 깔끔했고, 동그란 잔디 마당에는 벤치가 놓여 있었다.

자전거 길은 작은 마을을 들러 가도록 이정표가 표시되어 있었다. 마을로 들어가면 슈퍼, 레스토랑, 베이커리, 현금 인출기 같은 편의 시설을 만날 수 있다.

독일은 의외로 현금을 많이 사용하고 있었다. 슈퍼에서도 특정 카드만 사용되었고, 캠핑장 입장료라든가 작은 식당에서도 현금을 요구하고 있었다.

우린 가져간 비자·마스터카드로 현금 인출을 했는데 인출 방식이 우리나라와 같아 인출하는 데는 별 어려움이 없었다.

마인 강변 로흐(Lohr) 마을을 지났다. 야트막하고 긴 능선이 마을을 포근하게 에워싸고 있었다. 고요한 강물엔 어른 키 높이의 백조들이 연신 고개를 물속에 처박았다.

가까이 다가가면 크덕크덕 소리를 지르고, 양 날개를 펴며 거들먹거렸다. 인간들이 던지는 빵 조각에 길들여져서인지 먹이 사냥보다는 아이들에게 더 눈길을 주고 있었다.

노이슈타트(Neustadt) 마을은 병풍처럼 둘러싸인 험한 산비탈을 좁은 계단식으로 일궈 놓은 포도밭 한가운데 자리 잡고 있었다. 그야말로 한 폭의 그림 같은 마을이었다.

마을 와인 하우스에 들어가 한잔하고 싶었는데 낮술에 취하면 어미 아비도 몰라볼 것 같아 그냥 지나쳤다. 담쟁이 덮인 가옥이 포근하다.

오늘은 소나기로 다섯 번이나 긴급 대피했다. 개인 집 처마 밑이나 주차장 할 것 없이 가까운 곳 아무 데나 들어갔는데, 가장 좋은 곳은 역시 다리 밑이었다.

다리 밑에서 자전거 타고 가던 이들이 물에 빠진 생쥐 꼴로 엉거주춤 모여 인사를 나눴다.

“할로? 저희는 한국에서 왔어요. 빈에서 출발해 이제 한 달 됐답니다. 프랑크푸르트로 가고 있어요.”

“저희 부부는 스위스에서 출발했어요. 독일 국경에서 한 시간 떨어진 곳에 살고 있죠. 일주일 동안 바캉스 가는 중이랍니다.”

짐이 별로 없는 걸 보니 호텔에서 잠을 자며 이동하는 것 같은 노부부가 말을 이었다.

“우리 가족은 뉴질랜드에서 유럽 투어를 왔는데, 네덜란드 암스테르담에서 유람선을 타고 마인 강을 거슬러 오르며 강변 도시에 잠깐씩 정박을 하고 있어요. 잠시 틈을 내서 자전거로 한 바퀴 돌고 있는 중이에요. 한 시간 후에 또 다른 도시로 출발할 예정이랍니다.”

꼬마 둘과 함께 온 젊은 부부 가족은 미처 비를 피하지 못해 흠뻑 젖은 모습이었다.

오후 3시. 어릴 적 섬강변에 있던 우리 동네같이 조그마한 울파(Urphar) 마을에 다다랐다.

굽이도는 물길을 나지막한 능선이 길게 둘러싸고 있어 참 고요하고 평화로웠다.

마인 강변엔 매 시간마다 교회 종소리가 은은하게 퍼진다. 종소리는 마음을 편안하게 해 주고, 급한 마음을 차분하게 가라앉히며, 복잡한 심정을 추슬러 준다.

문득 어릴 적 동네 교회 종소리가 그립다. 요즘은 소음 공해, 수면 방해, 수업 지장 등 각종 민원이 생겨 종치기가 어려울 게다.

먹구름이 몰려오고 비가 곧 내릴 것 같아 지나는 이에게 물어 인근 민박을 찾았다.

식당을 겸한 곳인데 하룻밤에 50유로다. 호텔의 반값인데 편의 시설은 호텔과 별 차이가 없었다.

민박집 레스토랑에서 독일 하우스 와인 한 잔씩을 마신 후 저녁 식사로 치즈가 듬뿍 들어간 모둠샐러드, 구운 빵 4개, 스파게티 보로고니스, 매운맛의 피자 파라그래스 한 판, 그리고 와인 두 잔을 추가로 주문했다.

30분 만에 식사를 끝냈다. “와우, 굿!” 정말 맛있었다고 말하자 식당 주인은 사과로 만든 독한 술 한 컵씩을 서비스로 더 주었다.

“당케. 딜리셔스!” 그것마저 홀딱 마시고는 너무 취해 2층 계단을 기어올라 왔다.

8월 16일. 그롭 왈슈타트(Grob-wallstadt)를 지나는데 갑자기 하늘이 캄캄해지더니 소나기가 내리기 시작했다. 찬 바람에 무릎이 아려 다리 밑에서 긴바지를 꺼내 덧입었다.

“앗!” 달리다가 핸들을 급히 돌렸다. 커다란 민달팽이가 갑자기 나타났다.

하마터면 박살을 낼 뻔했다. 아스팔트 위에 거품 자국을 남기며 가로질러 가고 있는데 뭐 하러 길을 건너는지 알 수가 없다.

숲 속 환경은 이쪽이나 길 건너 저쪽이나 같아 보이는데 왜 목숨 걸고 이 위험천만한 길을 건널까.

저쪽에 이산가족이라도 있는 걸까? 아니면 사랑하는 짝이 살고 있나? 껍데기 없이 맨몸으로 살아가는 민달팽이다.

우린 텐트라도 가지고 다니는데 말이다. 엄청 큰 괴물들이 이 길로 홱홱 지나가는 게 보이지도 않는가 보다.

아니다. 아마 보일 테지만, 그럼에도 불구하고 필시 목숨을 걸 만한 어떤 사연이 있을 게다.

달리던 길을 멈춰 민달팽이를 덜렁 집어 건너편 숲 속에 던져 주고 싶었다.

‘아니야! 그게 꼭 옳은 것만은 아니야.

그도 이 절박한 과정이 삶의 순간일 거야. 괜히 자연의 순리에 관여하고 있는 건지도 몰라.

우린 그저 관찰자일 뿐이지. 하지만 어쨌든 서둘러라! 지그재그로 가지 말고 곧바로 질러가거라. 행운을 빈다. Good Luck!’

카를스틴(Karlstin)에서 마인 강을 건너는 교량에는 우리나라에서도 흔히 볼 수 있는 ‘사랑의 자물쇠’가 많이 걸려 있었다.

아마도 영원히 변치 않는 사랑을 약속하며 고리에 고리를 이어 걸었을 것이다.

옛날엔 새끼손가락 하나에 사랑을 다짐했지만, 요즘은 손바닥 비벼 복사하고 인증까지 한단다. 왜 세월이 흐를수록 가슴 콩닥거리던 그 시절의 애정이 식어 갈까. 잔인한 게 시간이고, 인정도 없고 무자비한 게 세월이다.

다른 건 몰라도 추니를 처음 만났을 때 느꼈던 그 감정을 되찾아 주는 신이 있다면 난 그 신을 신봉하겠다. 이 글은 추니한테 보여 주지 말아야겠다. 나한테 별로 도움이 안 될 테니까.

오늘은 40km를 달려 젤리겐슈타트(Seligenstadt)에 도착했다. 저녁 식사를 하려고 한 레스토랑에 들어갔는데 이미 많은 손님들이 들어차 있어 우린 안쪽 구석에 자리를 잡았다.

어딜 가도 동양인은 우리뿐이었다. 이곳 역시 메뉴판은 전부 독일어였고, 종업원과의 서툰 영어 대화는 서로 이해하기 힘들었다.

마침 옆 테이블 노부부가 넓은 접시에 고기 한 덩어리와 감자를 으깨 얹은 비프스테이크 같은 음식을 먹는 걸 보고 그것을 손가락으로 가리키며 같은 걸로 해 달라고 주문했다.

시간이 반 시간을 넘겨 음식이 나왔다. ‘으읍!’ 그런데 이상한 맛이었다.

추니도 인상을 찌푸렸다. 고기는 물컹거렸고 노릿한 냄새까지 났다. 토할 뻔했다. “이거 재료가 뭐예요?”

찌푸린 표정을 지으며 종업원에게 물었다. 종업원은 뭐라고 뭐라고 설명하는데 알아듣지 못했다. 곧바로 나와 다른 집에 가서 햄버거 한 개씩을 사 먹었다.

전체댓글 0