옥상에 버려진 나무토막에 먼지를 닦았다.

썩어가기 직전이다. 속살을 살려 놓으면 그런대로 멋질 것이다. 아래층으로 나와 건물 외벽을 다시 살펴본다. 낡은 타일을 벗겨 내 낡음 이전의 속살을 드러낸 벽이다. 장소와 '기억의 소멸'을 지키는 키워드는 낡음을 온전히 더 드러내 보이는 일이다. 덧씌워 만든 새로움이 진실일 수 없다는 철학의 결과물이다.

삶 속에 문화와 예술이 특정 장소를 매개로 퍼질 때, 그 안에 개개인의 기억과 일상은 오랜 시간 쌓이면서 구체화되고 그곳의 문화를 향유하는 집단의 살과 피 속에 각인된다. 판타지 문학의 거장 보르헤스와 카페 '토르토니'는 동일체다. 그렇게 100년이 넘도록 오늘까지 이어진다. 하지만 항상 장소의 기억이 이런 지속가능한 모델로 이어지는 것은 아니다. 공공의 기억이 불편한 것(자)들이 있다. 바로 자본과 권력이다. 용산, 밀양, 제주 강정 등 동시대 짧은 기억에서조차 차고 넘친다.

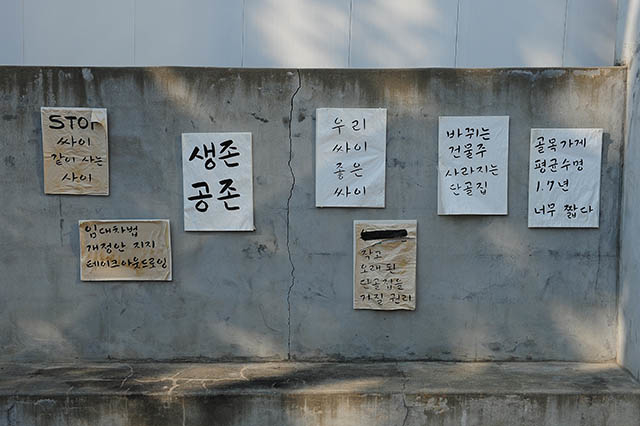

테이크아웃 드로잉. 소유와 독점을 원초적으로 거부하는 이름의 장소다. 이름부터 자본주의의 가치에 불온하기 짝이 없다. 건물 소유주의 태도는 예의 그 유명한 '말춤'처럼 무의미한 표정으로 '강남 스타일'의 무한 반복이다. 누가 명명했는지 모를 '문화대통령'은 가내수공업적 공공의 기억 따위는 본인의 성공방식에 위배되는 낡은 가치일 뿐이다.

우리는 역사상 전례 없이 집단의 기억을 소거하는 방식에 폭발적 가속도가 붙은 시대를 관통하고 있다. 생명력이 있는 공공의 기억과 공간들이 빠르게 소멸된다. 작은 불씨를 모아 새롭게 시작한 곳도 눈에 띄는 불꽃으로 커지면 여지없이 '합법의 이름'으로 씨를 말리듯 강탈된다.

마을 만들기와 공공성에 헌신하고 고민하는 한 문화인류학자는 이렇게 말한다.

"소유권은 신성한 권리가 아니다. 소유권을 두고 사람들은 물건과 사람이 관계를 맺는 것으로 이해한다. 하지만 소유권이라는 것은 사람과 사람 사이 관계다. 어떤 사람이 물건을 마음대로 사용할 수 있도록 다른 사람이 인정해주는 것이다. 이는 다시 말하면 소유권은 결국, 권력 관계라는 의미가 된다. 어떤 사람의 소유권이 지나쳐 공적 공간이 사라지게 된다면 다른 사람이 이를 문제 삼을 수 있다. 시민권이 침해됐다면 시민권으로 소유권은 제한할 수 있다."

이 불온함을 믿는 생각들이 '강남스타일 말춤'에 밟혀 오늘도 위태롭게 고사 직전이다. 테이크아웃 드로잉.

'살려야 한다.'

전체댓글 0