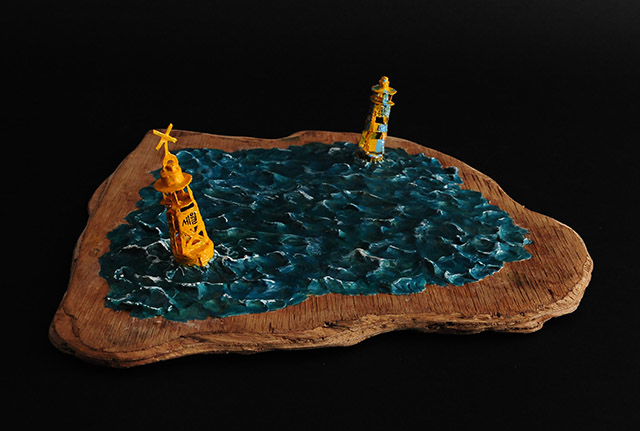

4.16. 진도 병풍도 앞바다.

겨우 숨이 들고 나는 콧구멍 같은 뱃머리가 가라앉고도 아홉의 육신은 아직 뭍에 나오질 못했다. 헬기가 뜨고 내리던 팽목항 마른갯벌 한켠에서 먼지를 뒤집어쓰고 있던 노란 부표들이 세월호와 물 속 남은 이들의 표식이 되었다.

슬픈 꿈을 꾼다. 세월호 1년, 그 바다에 위령제를 다녀온 후 같은 꿈을 반복해 꾼다. 내 배는 하염없이 좌표 북위 34.2181° 동경 125.95°를 돌고 있다. 흰 국화들이 파도에 던져지고 물결에 흐른다. 꿈속의 꿈은 오직 본 것 그대로 그뿐이었으니, 이것을 어찌 꿈이라 할 수 있을까? 꿈이 아니다. 꿈보다 더 몽환적이고 초현실적인 현실이다. '맹골수도 부표'의 풍경을 넘어서는 꿈은 없다. 꿈의 도덕과 염치는 그 이상을 상상하지 못한다. 그러니 이 세상, 이 시대에 꿈은 '꿈도 꿈이 아니다.'

깨어나 버려진 함석판을 오려 부표를 만든다. 색을 칠하고 '세월'이라 적는다. 이물과 고물의 부표를 판자 위에 고정하고 파도를 만든다. '장소의 기억'과 그 파도 속에 이 시대 모든 야만과 정치학 경제학 사회학을 구겨 넣는다. 분노로 들끓는 물결을 달랜다. 이내 가만히 눈을 감고 기다린다. 하지만 현실로 실현되기 전까지는 '세월'이 인양되는 꿈은 꿔지질 않는다. 그러니 저 부표마저 떠나보낼 수는 없다.

500일이 지나고 있다.

전체댓글 0