방마다 다른 냄새가 풍겼다. 아이들은 성격도 입맛도 좋아하는 가수도 달랐다. 저마다 다른 꿈을 꾸었고 다른 고민을 가졌다. 주인을 잃은 방은 아직 아이들의 체취를 간직하고 있었다.

부모들은 그 체취를 맡으며 1년을 견뎠다. 사고 이후 팽목항에서, 체육관에서 사색이 되어 자식을 찾던 부모들은 전단지를 들고 거리를 전전하기도 했고, 국회와 청와대, 광화문 네거리에서 노숙을 하기도 했다. 안산과 진도 사이를 걷기도 했고, 단식을 하기도 했다. 단지 진상조사와 책임자 처벌을 원했을 뿐인데 마치 불온한 자들처럼 취급받았고, 지각없는 자들로부터 알 수 없는 조롱을 받기도 했다.

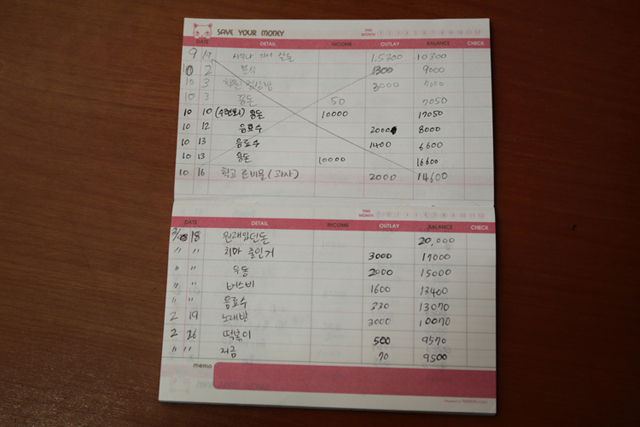

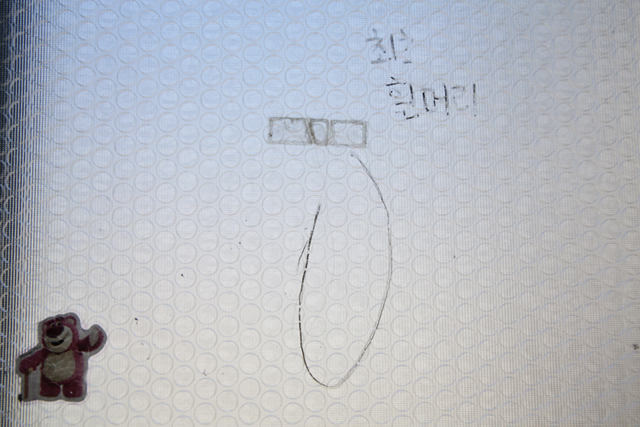

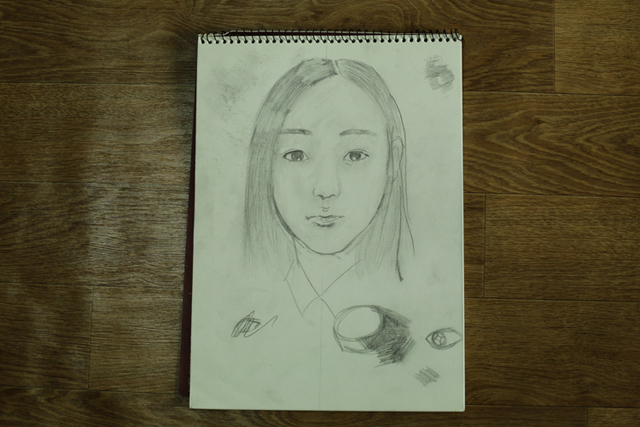

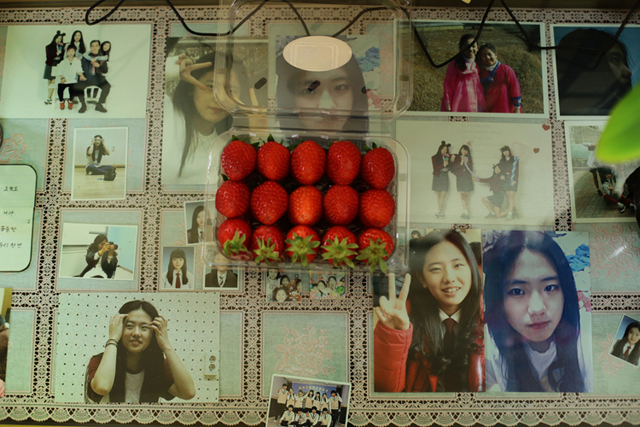

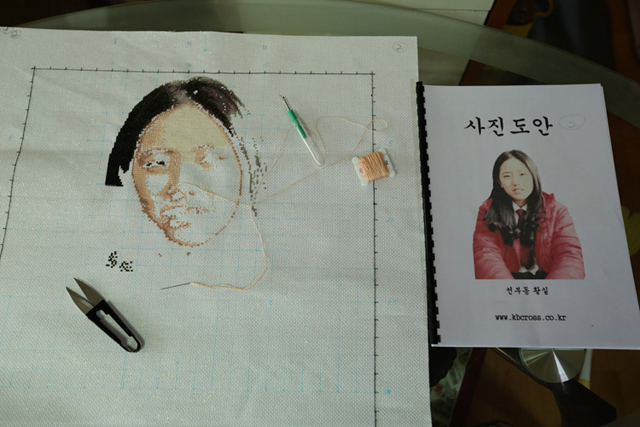

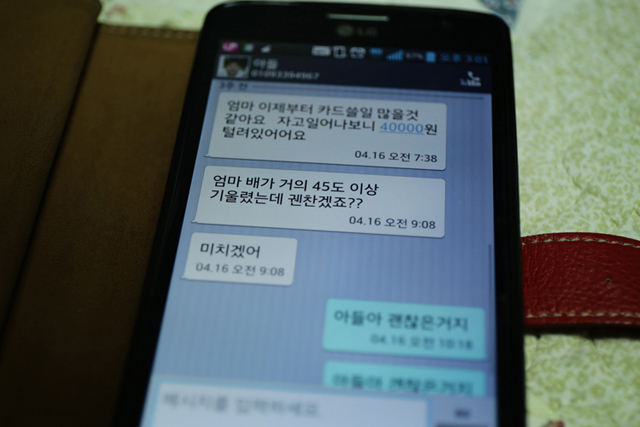

부모들이 방문을 열었다. 책상엔 새학기 책이 쌓여 있었다. 옷장엔 교복이 걸렸다. 어김없이 서랍엔 편지 뭉치가 들어 있고, 기둥엔 키를 잰 연필 자국이 선명했다. 아끼던 선물들과 쓰다 만 일기장이 서랍 속에 있었다. 엄마는 기울던 배 안에서 보내온 아들의 문자를 보며 울었고, 아빠는 속 깊고 예쁘던 딸의 꿈에 대해 이야기했다. 통곡과 슬픈 미소가 반복됐다.

끝내 아이들은 방에 없었다. 다만 거기에는 어른들이 풀어야 할 숙제만 덩그러니 남아 있었다. 세월호 사건은 유례없이 특수한 사건이었지만 국가의 무능과 무책임을 확인한 이후 누구에게나 닥칠 수 있는 보편적인 사건이 되었다. 도망칠 수 없는 세상에서 외면하기엔 이 슬픔이 너무 가깝다.

수학여행에서 끝내 돌아오지 못한 아이들의 빈 방과 그 짧은 생애의 체취를 사진 속에 담으려 노력했다.

세월호 참사 1주기 특별기획 [고잔동에서 온 편지] 1부 '아이들의 빈 방' 연재를 마칩니다. 계속해서 2부 기획 '아직 4월 16일을 사는 사람들'이 곧 이어집니다.

전체댓글 0