'미국의 푸들'이 변했다. 이라크 침공을 비롯하여 미국에 충성했던 영국이 단단히 마음을 고쳐먹었다. 아시아인프라투자은행(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) 참여를 만류했던 미국의 간섭에도 불구하고 앞장서 가입을 결단한 것이다. 재고(再考)와 장고(長考) 끝의 승부수이다. 그래서 變心(변심)보다는 作心(작심)이 어울리겠다.

그간 줄을 잘못 섬으로써 오명과 손실이 다대했다. 명예는 실추되었고, 살림은 팍팍해졌다. 국가의 노선을 변경치 않을 수 없었다. 영국이어서 더욱 극적인 측면도 있었다. 멀게는 산업 혁명의 원조이며, 가깝게는 신자유주의의 고향이다. 21세기는 '아시아의 세기'임을 인정하고 중견국(Middle Power)에 적응하고 있는 것이다. 아편 전쟁 이래 200년의 세계 체제가 저물어간다.

현재의 금융 질서에 대한 문제 제기는 오래된 것이다. 1997년 아시아 금융 위기에도 아시아통화기금(AMF) 창설 논의가 활발했다. 중국은 물론 일본도 호의적이었다. 그러나 미국이 불편한 심기를 비치자 일본이 몸을 사려 뜻을 굽혔다. 미봉책에 그침으로써 병을 더욱 키웠다.

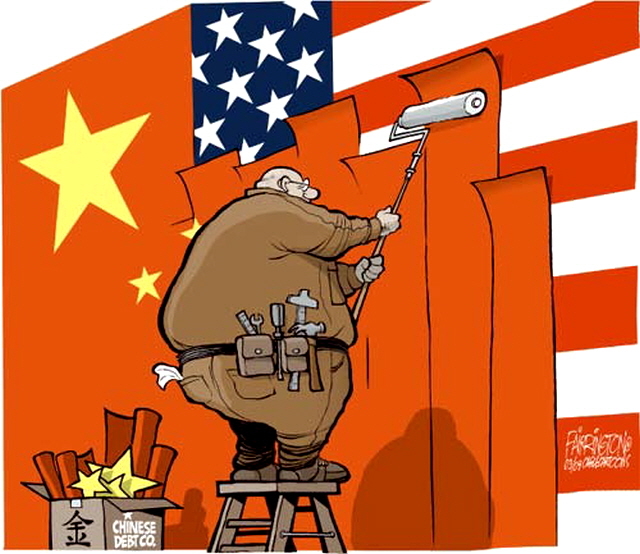

2008년, 이제는 뉴욕이 세계적 금융 위기의 화근이 되었다. 이번만큼은 세계은행과 IMF의 구조 개혁이 필요하다는 중론이 모아졌다. 그럼에도 한없이 미루어지고 있다.

이토록 혁신이 더딘 타성적 조직이라면 타개할 방법은 하나뿐이다. 판을 엎고 새 판을 짜는 것이다. AIIB가 정답이라고 할 수는 없다. 다만 글로벌 거버넌스의 '기울어진 운동장'을 바로 잡을 수 있는 해법의 하나가 마침내 도출된 것이라고 하겠다.

AIIB는 창설국들의 국내 총생산(GDP)에 기초해 지분을 할당할 계획이다. 미국이 향유하던 거부권도 중국은 행사하지 않기로 했다. 투명성과 신뢰성을 강구할 제도 마련도 '합의제'에 근거할 것이다. 주도국의 아량과 도량을 베풀어 주저하던 서방 국가들의 동참을 견인해낸 것이다. 德治(덕치)이고, '스마트 파워(Smart Power)'이다. 세계 질서는 점점 더 재균형(rebalance)을 향해 '민주화'되고 있다.

미국과 중국의 거버넌스 차이도 확연해졌다. AIIB 출범은 공화당이 주도하는 미국 의회의 자충수 성격이 강하다. 브릭스(BRICs)를 비롯한 신흥국의 지분을 늘리는 것을 골자로 한 IMF 개혁 법안을 5년째 보류시킴으로써 정작 자국이 주도하던 국제 금융 기구의 쇠락을 앞당긴 꼴이 되었다.

미국 의회는 AIIB 참여에도 부정적일 공산이 크다. 그럼으로써 영향력 상실을 더욱 부추겨 스스로를 궁지로 몰아낼 것이다. 반면 AIIB는 구상부터 실현까지 불과 2년 남짓의 시간이 소요되었다. 3월말 보아오(博鰲) 포럼에서는 세부적인 계획안이 제출되었고, 카자흐스탄 알마티(Almaty)에서는 실무자 회의까지 열렸다. 一瀉千里(일사천리), 중국식 세계화를 이끄는 '책임대국'의 면모를 과시하고 있다.

영국의 작심 이후 미국의 눈치를 보던 국가들의 가입이 봇물을 이루었다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 공동 발표의 형식을 취했다. 이로써 유럽 4대국이 모두 참여하게 되었다. 확연하게 유럽의 축이 아시아로 이동(Pivot to Asia)하고 있다. 유라시아도 점점 실체가 되어간다. 덕분에 아시아의 중소 규모 국가들도 중국 독주의 우려를 덜어낼 수 있었다. 중국 또한 '신식민주의'의 혐의를 벗어낼 수 있었다.

영국의 편승 전략은 합당한 귀결이다. 영국은 21세기에도 런던을 세계 금융의 허브로 유지하는 것을 목표로 삼고 있다. 필히 중국의 인민폐와 접속해야 한다. 여타 국가들도 마찬가지다. 자국의 금융계와 산업계에 활로를 열어주었다. 장차 유라시아에 펼쳐질 각종 프로젝트에 참여하게 될 것이다. '중국 기회론'이 '중국 위협론'을 삼켜버렸다.

실제로 유로존 위기 이후 중국의 유럽 투자는 확대일로이다. 2011년에 1조 달러를 돌파하더니, 2014년에는 1조8000억 달러에 달했다. 영국에선 금융 상품을 구입하고, 독일에선 선진 기술에 투자하고, 그리스에서는 항만을 건설하고, 포르투갈에서는 은행을 구제하며, 스페인에서는 부동산을 구매한다. 앞으로 더욱 증가할 것이다. 일방향만은 아니다. 유로 하락으로 유럽의 수출이 늘고 있다. 그 수출길이 대저 아시아이다. 중국, 인도, 아세안 등 많은 인구에 바탕 한 유라시아의 소비시장으로 향하고 있다.

일찍이 마르코 폴로는 유럽을 아시아와 연결시켰다. 아니 이미 연결되어있던 길을 따라서 유럽에 아시아를 소개했다. 동방의 국수는 누들 로드를 따라 지중해를 만나 스파게티가 되어갔다. 파스타도 유라시아적 교류(Made in Eurasia)의 산물이다. 마침 올해는 중국과 유럽의 관계가 정상화된 지 40주년이 되는 해이다. 유러피언 드림과 중국몽이 합류하여 유라시아 르네상스를 예비한다. 미국이 유럽에 손짓했던 환대서양 르네상스(Trans-atlantic Renaissance)는 死語(사어)가 되었다.

독일의 회심

유럽의 심장은 독일이다. 영국의 작심이 상징적이라면, 독일의 回心(회심)은 실질적이다. 유라시아로의 이행과 전환을 주도하고 있는 나라가 대륙 국가, 독일이기 때문이다. 지난 3월 메르켈 총리의 주관 아래 개막식이 열린 하노버(Hannover) 박람회는 금융 질서 못지않은 실물 경제에서의 구조 변동을 뚜렷하게 보여주었다.

독일은 '산업(Industry) 4.0'을 국책으로 삼고 있다. 증기 기관, 공장식 대량 생산, 전자 통신 이후의 네 번째 산업 혁명을 주도하겠다는 뜻이다. 정보통신 기술과 네트워크 시스템을 이용하여 제조업의 스마트화를 꾀하는 전략적 개념이다. 정보통신 기술을 공장에 적용하여 제조업의 혁신을 도모한다. 이 정책을 처음 발표한 자리도 2013년 하노버 박람회였다. 그리고 올해 합작 파트너로 선택한 나라가 바로 중국이었다. 약 600여개의 중국 제조업체가 참여하여 박람회는 대성황을 이루었다.

손뼉도 마주쳐야 소리가 난다. 중국은 '중국 제조 2025'와 '인터넷+' 라는 계획으로 맞장구를 치고 있다. 역시 산업화와 정보화의 융합이 골자이다. 모바일 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 3D 프린팅 등 다방면에서 독일과의 협력을 심화시키기로 했다. 추임새를 넣은 것은 미래학자 제러미 리프킨이다. 초청 강연에서 본인이 제창했던 '제3차 산업 혁명'의 주역으로 독일과 중국의 합작을 치켜세웠다. 양국의 주도 아래 사물 인터넷을 통한 제조업의 혁명이 가능할 것이라며 장미 빛 전망을 제시했다.

2014년 3월 시진핑 주석이 독일을 방문했을 때 양국은 '전방위적 전략 동반자 관계'에 합의했다. 리커창 총리는 취임 후 연거푸 독일을 찾아 '산업 4.0'을 공동 추진하는 구체적인 계획안을 110개나 마련했다. 전기자동차, 스마트 에너지, 스마트 홈 등 다양한 미래 산업이 포함되었다. 벌써 중-독 표준화 위원회도 설립되었다.

21세기 제조업의 표준을 선도하는데 의기투합한 것이다. 중국은 양국의 협력을 상징하는 선물로 노반쇄(魯班鎖)를 선사했다. 중국의 고대 발명가인 노반이 창안하고 제갈량이 만들었다는 자물쇠 퍼즐이다. 한국서는 흔히 공명쇄(孔明鎖)라고 불린다. 짝퉁으로 출발했던 중국 제조업이 첨단으로 진화하고 있음을 역사 속 아이콘으로 환기시킨 것이다. 과연 인류의 3대 발명품, 종이, 화약, 나침반은 모두 중국산이었다.

독일의 회심 또한 합리적이다. 독일은 GDP의 50%를 수출에 의존하는 제조업 강국이다. 1990년 통일 당시의 24%에 견주자면, 수출이 차지하는 몫이 꾸준히 증가하고 있다. 고로 유럽 시장은 작고 좁다. 글로벌 시장 확대가 관건이다. 결제 장부 목록은 이미 달라지고 있다. 유럽이 차지하는 몫은 40%에 불과하다. 그마저도 점점 줄고 있다.

비중이 늘어나는 곳은 단연 아시아다. 실질적으로 독일은 유로존을 넘어서고 있는 것이다. 고쳐 말해 '유라시아존'으로 진입하고 있다. 유럽 최초의 위안화 결제 기관이 분데스방크가 있는 프랑크푸르트로 낙점되었음도 우연만은 아니라고 하겠다. 유라시아를 향해 독일이, 또 유럽이 東進(동진)하고 있는 것이다. 공교롭게도 '실크로드(Seidenstrasse)'라는 개념을 처음 제시한 사람도 독일의 지리학자 리히트호펜(Ferdinand von Richthofen)이었다.

신 동방 무역 시대

영국의 산업 혁명은 대분기(Great Divergence)의 시작이었다. 지하(地下) 자원을 앞서 활용함으로써 지상(地上) 자원에 의존하던 유라시아 제국들을 침몰시켜갔다. 서구의 굴기 속에 오만과 편견도 무럭무럭 자라났다. 셰익스피어를 인도 전체와 바꾸지 않겠다는 허풍이 버젓이 통용되었다.

그 영국의 의사당에 간디의 동상이 세워졌다. 역시 지난 3월이다. 20세기 인도의 정신적 지도자가 식민모국의 중심, 웨스트민스터(Westminster)에 우뚝 자리한 것이다. 영국식 과거사 청산이라 하겠다. 금전적 배상은 하지 않았다. 실질 구매력에서 인도는 이미 영국을 앞질렀다. 캐머런 수상보다 모디(Modi) 총리의 말에 힘이 실리는 시대이다.

하여 대영제국은 하얗게 잊어도 좋겠다. 그보다는 동인도회사를 공부하는 편이 한층 유익할 것이다. 그럼에도 셰익스피어만큼은 계속 읽어갈 필요가 있다. 특히 1600년 초판이 나왔던 <베니스의 상인>을 추천한다. 당시 지중해의 풍경이야말로 21세기 유럽의 미래상에 가깝기 때문이다. 동방 무역으로의 회귀, 신 동방 무역 시대의 개창이다.

AIIB의 본부는 베이징에 자리할 것이다. 상하이에는 브릭스 개발은행이 들어설 것이다. 양대 은행을 축으로 전 지구적 금융 질서의 판도가 새로이 그려질 것이다. 중국은 올해 안에 모든 형태의 무역 거래에 위안화를 사용하는 국제 결제 시스템도 출범시킬 계획이다. '아시아의 세기'는 예상을 거듭 앞질러 훨씬 일찍 도래하고 있다. 상하이의 푸동(浦东)에는 '東方明珠(동방명주)'가 빛을 낸다. 신 동방무역 시대의 상징물이 제국주의의 흔적인 와이탄(外灘)의 옛 조계(租界)를 굽어보며 팍스 시니카(Pax Sinica)를 다짐한다. 비정상을 정상으로 되돌리는 대반전(Great Re-volution)의 세기이다.

반전 시대의 여정이 순탄치만은 않을 것이다. 반동파도 여전하다. 신창타이(新常態, New Normal)를 거부하고 구상태를 고수하며 신냉전을 획책하는 세력들이 없지 않다. 그 최전선에 우크라이나가 자리한다. 유라시아의 재통합과 분열/분단이 길항하는 첨예한 현장이다. 우크라이나 사태 1년을 돌아볼 필요가 있겠다.

전체댓글 0