뜬금없이 <나비잠>을 거론하는 것은 <조선일보>를 비롯한 보수 언론의 국민 참여 재판 흠집 내기를 보고서다. 이 소설의 중간쯤에 이런 에피소드가 나온다. 초등학교 아들의 스카우트를 청탁하며 중학교 야구부 감독에게 금품을 전달한 대형 로펌 변호사가 법의 철퇴를 맞는 장면이다.

"10여 년간 밥벌이를 하던 법정에 피고인 신분으로 앉아 있는 자체가 그에게는 형벌이었다. 게다가 그는 혐의를 모두 인정하고 무조건 반성한다는, 타의 모범이 될 만한 진술서를 제출했다. 액수가 크지 않을뿐더러 공익을 심각하게 해하는 사안도 아니었다. 그럼에도 정식 재판을 청구한 건 검찰이 여론을 의식해 오버한 것으로 볼 수밖에 없었다.

(…) 판사가 상식적인 선에서 중재해주리라 기대했다. 그런데 족제비처럼 생긴 판사가 목에 잔뜩 힘을 주고 법조인, 법질서 수호, 솔선수범, 아이들, 위화감 같은 단어들을 동원해 열변을 토하면서 분위기가 이상해졌다. "……사회적 경각심을 일깨우기 위해 엄중한 선고가 불가피하므로, 피고인에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고합니다."

"중학교 야구부 감독에게 뒷돈 몇 푼 찔러준 대가로" 4년간(집행유예 2년+추가 기간 2년) 변호사 자격을 박탈당한 소설 속 주인공은 "자신을 심판한 건 법이 아니라 보이지 않는 룰"이라고 확신한다. 이 대목을 읽으면서 이런저런 일로 법정에서 고초를 당한 전직 고위 공무원을 비롯한 잘 나가던 몇 사람의 사적인 고백도 떠올랐다.

"판사에게 석궁을 쏜 교수의 심정이 이해가 되더라니까."

대다수 시민은 "법치"를 지고지순의 가치로 생각한다. 그럴 만하다. 평소에 법은 법전에 얌전히 웅크리고 앉아서 보통 사람에게 아가리를 벌리는 일이 없기 때문이다. 하지만 그 보통 사람이 궁지에 몰릴 때, 법은 아가리를 벌리며 날카로운 이빨을 드러낸다. 위에서 언급한 한 때 남들 위에서 군림하던 이들도 사정은 다르지 않다. 그리고 그 이빨에 한 번이라도 물린 이들은 오늘도 법과 그 하수인을 향해 '석궁을 쏘는' 꿈을 꾼다.

상황이 이 지경이 된 까닭은 사회와 법정의 '사회적 시간차' 탓이다. "유신 회귀" 어쩌고 하지만 1987년 이후 한국 사회의 민주화를 부정하는 이들은 없다. 지난 대선 때는 여야 후보 할 것 없이 "경제 민주화"도 거론했다. 그 내용이야 천차만별이지만 최소한 재벌이 지배하는 경제 역시 민주화해야 한다는 대의에는 공감대가 형성되어 있다.

그런데 정작 경제 민주화를 비롯한 사회 민주화에 브레이크를 거는 '법정 민주화'를 입에 올리는 이들은 여전히 극소수다. 국회의원, 장관은 물론이고 대통령을 조롱하는데도 주저함이 없는 언론도 유독 판사, 검사 앞에만 서면 한없이 작아진다. (물론 '회장님' 앞에서도 작아진다!)

기자가 초짜 때 경험한 한 가지 예. 맞춤법도 안 맞는 낙제점짜리 검사의 공소장, 판사의 판결문을 가지고 낑낑대면서 기사를 쓰는데 20년 이상의 언론 경력을 자랑하는 데스크가 이렇게 조언한다. "공소장, 판결문은 가능하면 윤문하지 마!" 혼잣말로 되뇄다. '도대체 윤문을 안 하고 이런 조잡한 글을 어떻게 기사화하란 말이야!'

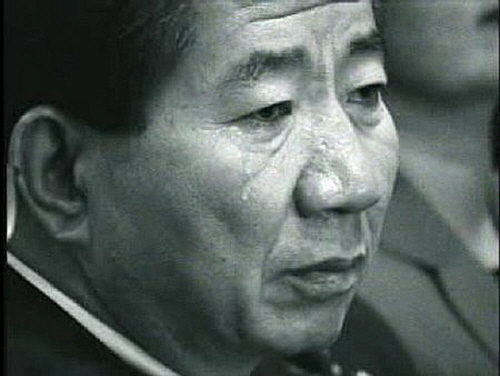

|

| ⓒ노무현재단 |

그나마 이런 분위기는 노무현 전 대통령이 검찰의 겁박 때문에 스스로 목숨을 끊고, 그 정치적 상속자인 문재인 의원이 지난 대선에서 '검찰 개혁'을 입에 올리면서 반전될 기미를 보였다. (문재인 의원은 <검찰을 생각한다>(오월의봄 펴냄)라는 책도 펴냈다.) 하지만 대선이 끝나고 이런 목소리는 쏙 들어갔다. (노무현 전 대통령이 지하에서 피눈물을 흘릴 일이다.)

바로 몇 달 전까지 검찰 개혁에 목소리 높이던 야당은 검찰 수장의 혼외 아들을 둘러싼 진흙탕 싸움에서 '검찰총장 지키기'에 나선다. (이이제이(以夷制夷) 같은 사자성어를 알면 뭐하나?) 이것도 모자라서 한 때 자신의 목에 칼을 겨누던 검사를 '영웅' 취급하는 상황까지 연출했다. (그는 정작 뼛속까지 보수라는데….)

이런 상황에서도 검찰은 뒤통수를 쳤다. 이른바 'NLL 대화록 폐기 의혹'을 놓고서 노무현 전 대통령을 욕보이며 야권을 조롱거리로 만들더니, 급기야 대선 후보였던 문재인 의원을 소환하기에 이른다.

법원을 둘러싼 상황도 오십 보 백 보다. 언론중재위원회 중재 위원으로 참여한 현직 부장 판사가 "이런 기사는 박근혜 대통령도 싫어할 것"이라는 어처구니없는 충고를 하고, 선거법이나 명예 훼손과 같은 정치 사안을 놓고서는 어김없이 법원이나 판사의 권력 눈치 보기가 재연된다. (☞관련 기사 : 한 부장판사의 충고 "이런 기사는 박근혜도 싫어해!")

자, 어디서부터 손을 댈 것인가? 그 첫 단추는 국민 참여 재판으로 상징되는 법정 민주화다. 좀 더 많은 시민이 참여해서 판사, 검사를 견제해야 한다. 그런 점에서 국민 참여 재판은 <조선일보> 등 보수 언론의 주장대로 보완해야 할 것이 아니라 확대해야 한다. 예를 들어, 배심원의 판단을 판사가 뒤집을 수 있도록 한 것부터 고쳐야 한다.

판사, 검사의 시대착오적인 충원 시스템도 바꿔야 한다. 이제 갓 대학을 졸업한 사회 초년병이 한 사람의 삶을 들었다 놨다 하는 말도 안 되는 법정 풍경을 언제까지 용인해야 하는가? 최소한 판사라도 법문과 판례만 달달 외는 '공부 기계'가 아니라 산전수전 다 겪은 '인생 선배'가 맡아야 한다.

마지막으로, 민주화 이후에 가장 민주화가 덜 된 법정으로 힘이 집중되는 역설에 대한 반성도 필요하다. 언제부턴가 대통령이 국정을 계속 수행할 자격이 있는지, 수도 이전이 바람직한지, 새만금 방조제를 지어야 하는지, 대통령 기록물을 어떻게 관리하는 게 옳은지 등 사회의 모든 문제를 엉터리 판사, 검사가 즐비한 법정으로 가서 묻는 일이 벌어졌다.

이런 식으로 할 거면 국회의원은 왜 뽑고, 대통령은 왜 뽑나? 차라리 판사, 검사에게 대한민국도 맡기지. 민주주의에서 법의 역할이 무엇인지 더 늦기 전에 성찰해야 한다.

전체댓글 0