|

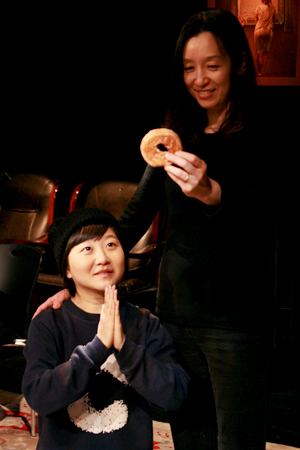

| ▲ ⓒ프레시안 |

이 작품에는 '휴지'가 없다. 이 세계에는 극단의 상황을 깨끗하게 씻어줄 희망이 없다. 넓은 거실의 노인은 휴지가 없어 치매 아내의 배설물을 빵으로 닦는다. 어머니의 눈물을 닦아 줄 휴지가 없는 아들은 빵이 그려진 종이로 어머니의 눈물을 훔친다. 노부부는 먹을 것이 많아 죽고 셋방의 어머니와 아들은 먹을 것이 없어 죽는 것이다. 손을 내미는 시늉을 하는, '신 흉내 내는 인간'도 없다. 혹시나 신이 구석에 숨어있는 아들을 찾지 못할까 밖으로 밀어내지만 아들에게 현실적인 것은 눈앞에서 쓰러져가는 어머니다. 살아남기 위해 애쓰고 애쓰다보니 미쳐버린 인물들이 천국을 믿지 않은 채 부활을 꿈꾼다. 외로움과 병마에 시달리는 노부부는 부모의 건강보다 미국 독립기념일이 중요한 자식들의 외면 속에서 그것이 무엇인지도 모르고 '먹으며' 죽어간다. 소통의 부재 속에서 자신들만의 틀에 갇혀 밑도 없이 추락한다. 서로는 서로에게 가해자이며 동시에 피해자다.

공연은 "양극화로 치닫는 병든 자본주의는 끝내 사회전체를 파멸의 길로 이끌 것이다"고 전했다. 위나 아래나 닦아줄 휴지, 구원의 희망이 보이지 않는다. 신은 그 누구에게도 구원의 손길을 내밀지 않는다. 정작 서민들의 주머니는 채워지지 않는 경제 성장 속에서 그곳이 어디인지도 모른 채 죽어가는 인간들에게 '부활, 그 다음'은 변하지 않는 삶뿐일 것이다. 무대 위에서 썩어가는 세상이 적나라하게 펼쳐지자 그곳에는 공포가 있다. 연출가 김태수(극단 완자무늬 대표)는 이런 우리를 "바다로 뛰어 들어가는 쥐"라고 표현했다. 이어 "답답하고 지옥 같은 삶, 짐승이나 벌레 같은 삶"이라고 말한다.

연극 '부활, 그 다음'에는 각각의 색으로 구분되는 문들과 방이 있다. 인물들은 어떠한 문이든 그 문을 뚫고 한 발짝도 나아가지 못한다. 그들을 가둔 것은 무엇인가. 어머니를 십자가에 못 박고 부활하라고 외치는 아들의 마지막 장면은 섬뜩하다. 비현실 같은 현실을 적나라하게 까발리는 이 작품은 우리의 삶 구석에 은폐돼 있는 것들이 공포임을 알린다. 스냅사진처럼 선명한 이미지로 기억되는 연극 '부활, 그 다음'에는 희망과 단념이 공존한다.

전체댓글 0