고백한다. 필자도 이 사건에 대해 알게 된 지 반년도 되지 않았다. 한국 현대사에 관심이 없어서? 그렇지 않다. 관심이 많은 축에 속한다. 이런저런 간첩단 사건에 대한 기사를 주의 깊게 보는 편이고, 때때로 간첩단 사건에 관한 기사를 쓰기도 했다. 부끄럽지만, 그런 필자에게도 낯선 사건이었다.

울릉도 간첩단 사건이 생소한 건 필자만이 아니다. 박정희·전두환 정권의 국가 폭력에 맞서면서 조작 간첩 사건을 수없이 접한 인사들도 이 문제에서 자유롭지 못하다. 민주화운동기념사업회 이사장을 지낸 함세웅 신부도 그중 하나다. 함 신부는 이렇게 고백했다.

"숱한 간첩단 조작 사건에 대해 꽤나 알고는 있었지만 제가 살았던 바로 그 시절에 있었던 이 울릉도 사건에 대해서 전혀 관심을 갖지 않고 알지도 못했다는 점에 대해 매우 부끄러웠습니다." (<울릉도 1974>, 10쪽)

<한국일보> 서화숙 기자 같은 고참 기자도 마찬가지다. 지난해 12월 16일 <한국일보> 인터넷판에 게재된 '서화숙의 만남'(김근태치유센터 설립 준비하는 이화영 인권의학연구소장)에서 서 기자는 이렇게 묻는다. "울릉도 (간첩단) 사건은 기자인 저조차도 처음 들어본 듯하네요."

이렇듯, 울릉도 간첩단 사건은 묻히고 잊힌 사안이다. 인혁당 사건이나 민청학련 사건처럼 잘 알려진 사안과 비교하면, 수많은 공안 조작 사건들 중에서도 주목받지 못한 사건이다.

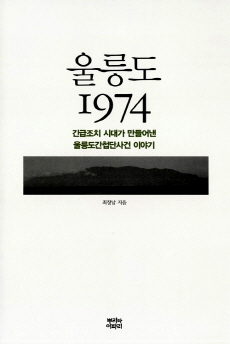

그렇게 세상의 기억 너머로 밀려난 이 사건을 다시 세상 속으로 불러낸 책이 나왔다. <울릉도 1974>(최창남 지음, 뿌리와이파리 펴냄)가 바로 그것이다. 지은이 최창남은 목사이자 '노동의 새벽'을 비롯한 민중가요를 여럿 작곡한 음악가이다. 지은이는 울릉도 간첩단의 일원으로 몰리며 삶이 파괴된 이들과 그 주변 사람들을 만나고, 그들의 목소리에 귀를 기울인다. 그 목소리를 세상에 들려주며, 국가 폭력에 삶이 갈기갈기 찢긴 후 버려진 이들을 기억해야 한다고 말한다.

낯설어 죄스럽고 익숙해서 서글픈 울릉도 간첩단 사건

|

| ▲ <울릉도 1974>(최창남 지음, 뿌리와이파리 펴냄). ⓒ뿌리와이파리 |

간첩 제조 전문가들은 울릉도의 어부, 전북의 대학 교수와 공화당 지역 간부 등 47명을 울릉도 간첩단으로 엮었다. 재일 한국인 간첩에게 포섭돼 울릉도를 거점으로 지하에서 간첩 활동을 했다는 무시무시한 혐의를 씌웠다. 터무니없는 이야기였지만, 처음부터 진실은 고려 대상이 아니었다. 박정희 정권의 안위를 위해 간첩이 필요하다는 것, '간첩을 만드는 사람들'에게 중요한 건 그것뿐이었다. 간첩보다 '간첩을 만드는 사람들'이 훨씬 무서운 시대였다.

간첩을 만드는 건 이들 제조 전문가들에게 일도 아니었다. 불법 구금, 고문, 협박이 이어졌다. 끌려간 이들은 끔찍한 고통을 겪으며 간첩으로 다시 태어나야 했다. 그리고 수십 년을 감옥에서 보내야 했다. 가족의 일부, 그리고 주변의 지인들로부터 손가락질을 당하는 고통도 견뎌내야 했다. 47명 중 3명은 끝내 형장의 이슬로 사라졌다.

삶이 망가진 건 이들 47명만이 아니다. 가족들의 삶도 파괴됐다. 적잖은 자녀들이 빨갱이 자식으로 낙인찍혀 학교도 제대로 다니지 못하고 그 여파로 성인이 된 후에도 좋은 직장을 얻을 수 없었다. 부모가 모두 간첩으로 몰려 끌려간 탓에, 동생들을 키우기 위해 학업을 포기하고 버선 공장에 시다로 취업해야 했던 소녀도 있었다. 피해자는 아이들만이 아니었다. 끌려간 이의 배우자와 부모들 중에는 그 충격으로 삶을 온전하게 영위하지 못한 이도 여럿 있다.

이렇게 공안 기관은 사람들을 굴비 엮듯 꿰어 간첩으로 만들었고, 그로 인해 사람들의 삶은 산산이 부서졌다. 이건 울릉도 간첩단 사건만의 특징이 아니다. 박정희·전두환 정권 때 일어난 수많은 조작 간첩 사건들에서 볼 수 있는 익숙한 풍경이다. 정권의 필요에 따라 제조된 사건들이기에 나타나는 공통점이다.

그런 의미에서 울릉도 간첩단 사건은 낯설지만 익숙한 사건이다. 낯설어 죄스럽고 익숙해서 서글픈 그런 사건이다. 그래서일까. 대표적인 간첩 전문가인 한홍구 성공회대 교수는 이렇게 말했다.

"국가 폭력과 관련된 과거사 진실 규명 작업의 끝자락에 참여하면서 늘 미안하게 생각한 것은 우리 같은 '전문가' 소리를 듣는 사람조차 처음 듣는 이름 천지일 정도로 조작 간첩 사건이 많지만, 정작 수많은 과거사 위원회나 '전문가'들이 건드린 사건은 빙산의 일각에 불과하다는 점이다." (18쪽)

한 교수 말대로 진실 규명 작업이 제대로 이뤄진 사안이 많지 않음에도, 과거사 정리 작업은 이명박 정부 들어 크게 후퇴했다. 울릉도 간첩단 사건과 마찬가지로 제대로 알려지지도 않은 채 고통스런 기억 속에서 후유증을 안고 사는 이들의 아픔은 뒷전으로 밀려났다.

그 아픔을 보듬는 것은 이제 박근혜 정부의 몫이다. 박근혜 당선인은 지난해 박정희 전 대통령의 33주기 추도식에서 "아버지 시대의 아픔과 상처는 제가 안고 가겠다"고 말했다. 이 말의 진정성을 입증하는 첫 단추는 부친이 만들어낸 피해자들을 박 당선인이 만나고 그들의 목소리에 귀를 기울이는 것이다. 울릉도 간첩단 사건을 비롯한 수많은 조작 간첩 피해자들이 여기에 들어가야 한다는 건 두말할 나위가 없다.

박 당선인은 그 추도식 자리에서 이런 말도 했다. "이제는 아버지를 놓아드렸으면 한다." 시쳇말로 박정희 전 대통령 관련 문제를 그만 거론하라는 말이다. 정치 지도자로서 적절한 태도인가 하는 문제와 별개로, 자식이기에 할 수도 있는 이야기라고 본다.

그러나 이 대목에서 박 당선인이 기억했으면 하는 것이 있다. 박정희 시대에 고초를 겪은 이들이야말로 박정희의 유령으로부터 자유로워지고 싶을 것이라는 점이다. 과거사의 진실을 규명하고 피해자들이 상처를 치유하도록 돕는 것, 박 당선인이 진정으로 "아버지를 놓아드"리는 길은 바로 그것이다.

전체댓글 0