|

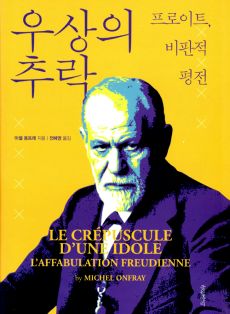

| ▲ <우상의 추락>(미셸 옹프레 지음, 전혜영 옮김, 글항아리 펴냄). ⓒ글항아리 |

나는 영국 셰필드 대학 정신과 심리치료연구센터에서 정신분석학으로 석사· 박사 과정을 마쳤는데, 이 기간 동안 나 역시 이 책에 언급된 프로이트에 대한 수많은 비판들을 살펴보았었다. 너무나 익숙한 비판들이기에 전혀 새롭지 않았지만, 700쪽을 견딘 이유는 저자의 목적을 통해 나 자신이 내 학문 여정 속에서 한 걸음 나아가게 되길 바라는 마음이 있었기 때문이다.

센터에서 우리는 '치유'라는 목적을 가지고 그 이야기들을 다루었었다. 정신분석이 할 수 있는 일, 해야 하는 일, 그 방법론을 모색하는 절실함 속에서 프로이트의 권위를 부수고 그 너머로 나아가기 위해 우리는 프로이트를 비판했다. 우리는 서사의 힘과 해석의 힘을 믿었고, 그것이 닫힌 마음의 문을 여는 도구가 될 수 있길 바랐다. 마음에 깊이 배인 정동이 한 사람의 인생을 정향하듯, 그런 운명과 같이 배태된 절실함으로 우리는 대중 일반에 도움이 되겠다는 사명감을 가지고 프로이트를 비판했다.

그렇다면 옹프레는 무엇을 위해 이 책을 썼는가? 왜 프로이트가 자신을 해방시켰다고 말한 후 700페이지에 걸쳐 오이디푸스, 성, 남근, 클리토리스, 동성애, 의료사고, 근친상간에 대해 이야기하며 프로이트를 비판하고 있는 것인가? 그의 목적은 무엇이었을까? 프로이트를 비판하고 그의 신화를 무너뜨리기 위해서라는 답은 충분하지도, 적절하지도 않은 허세이다. 이 책에는 절실한 목적도, 모든 것을 거는 내맡김도 존재하지 않는다. 일 더미 속에서 가까스로 시간을 내어 책을 읽었건만, 마지막 페이지를 끝낸 후 내게 남은 것은 짙은 허망함뿐이었다.

사실 옹프레가 이야기하지 않은 프로이트의 실수들이 여전히 상당히 많이 남아있다. 몇 가지만 언급하자면, 레오나르도 다빈치를 분석할 때 프로이트는 독수리 이미지를 해석의 중심에 배치하는데, 사실 다빈치가 기록한 단어는 독수리가 아니라 솔개(nibio)였다. 구소련 작가 드미트리 메레지코프스키는 nibio를 러시아어인 Kopшyн(솔개)로 번역했지만 이것이 독일어로 번역될 때 Geier(독수리)로 오역된다. 이 오역판을 읽은 프로이트는 다빈치가 독수리에 대한 기억을 언급했다며 논문 전체를 독수리에 대한 사색으로 전개하게 된다.

미켈란젤로의 '모세상' 분석 역시 프로이트의 해석에 관련된 다채로운 비판들이 존재한다. 그중 루디 브레머는 프로이트가 성경을 제대로 읽지 않았다고 말한다. 그는 모세가 시나이 산에 두 번 오른다는 사실을 간과한 채 첫 번째 등산으로 분석의 범위를 좁히고 있다. 그러다보니 모든 분석이 왜곡되어 결국 프로이트는 억지로, "이 모세는 성서의 모세가 아닙니다"라는 유사 마그리트적 반역을 흉내 내게 된다.

.JPG)

|

| ▲ <프로이트의 환자들>(김서영 지음, 프로네시스 펴냄). ⓒ프로네시스 |

프랑스의 정신분석가인 자크 라캉 역시 프로이트를 재해석하며 오이디푸스를 중심에 배치했지만, 라캉이 오이디푸스를 언급한 이유는 이 재수 없는 인간이 세상에서 가장 당당한 인간으로 변화하기 때문이다. 라캉은 오이디푸스의 정신분석이 콜로노스에서 끝나게 되며, 분석가들은 콜로노스에 이르는 법을 배워야한다고 말했다. 그는 여기서 소포클레스의 비극, <콜로노스의 오이디푸스>(김종환 옮김, 지만지 펴냄)를 이야기하고 있다.

이 비극에서 오이디푸스는 더 이상 자신에게 기구한 운명을 부여한 신이나 자신을 살려준 목동을 비난하지 않는다. 그는 자신의 방식대로 당당히 운명에 맞서고 있다. 그는 "누군가가 싸우자고 덤비는데, 갑자기 멈추어 "혹시 제 아버지가 아니신지요?"라고 묻는 이는 없다"며 자신의 무죄를 주장한다. 난자와 정자가 만나기도 전에 정해져 버린 운명에 대해 어떻게 자신에게 죄를 물을 수 있냐고 반문하며 당당히 고개를 드는 그는 더 이상 운명에 좌지우지되는 피해자가 아니다.

.JPG)

|

| ▲ <콜로노스의 오이디푸스>(소포클레스 지음, 김종환 옮김, 지만지 펴냄). ⓒ지만지 |

나는 정신분석 석사 과정을 시작한 1997년 이후 지난 16년 동안 단 한 번도 옹프레가 펼쳐놓은 이 이야기들이 정신분석의 중심이라고 생각한 적이 없다. 이 이야기들은 정신분석의 덤이다. 정신분석은 성이나 남근, 오이디푸스의 근친상간 이야기가 아니다. 정신분석은 자기 속에 묻히지 않게, 남 안에 갇히지 않게 돕는 실천적 학문으로 대중 일반이 일상생활 속에서 이용할 수 있는 도구이다. 정신분석은 우리가, 무서움에 움츠러들지 않게, 분노에 휘둘리지 않게, 지혜롭게 전략을 구사할 수 있게, 운명에 당당히 맞설 수 있게 돕는 유용한 이론이다. 그렇게 되어야 한다는 믿음으로 나는 오늘도 프로이트를 다시 읽는다.

전체댓글 0